あすなろ学習会 責任者・授業担当者のブログです

あすなろ通信

『あすなろ学習会』が安心・安全のために提供している付随サービスのご紹介

『あすなろ学習会』責任者の伊藤維亮です。

今回のブログでは,保護者様が安心してお子さまを通わせていただけるように『あすなろ学習会』で提供している付随サービスについてご紹介します。

[1] SECOM のセキュリティサービスを導入

塾内に不審者が侵入するなどの非常時には,SECOM の緊急対処員が駆けつけます。また,夜間および休塾日の侵入を監視して皆様の大切な個人情報を保護します。

[2] 入口に DUSKIN の泡手指消毒剤 (オートタイプ) を設置

DUSKIN の泡手指消毒剤 (オートタイプ) を設置し,入室時に消毒を励行しています。

[3] 全教室および事務室に SHARP 社製の加湿空気清浄機を設置

全教室および事務室に,SHARP 社製の加湿空気清浄機を設置しています。

[4] 全教室とも廊下側に大きな窓を設置 (教室の密室化を防止)

教室の密室化を防止するため,全教室とも廊下側に窓を設置しております。また,ガラスにはフィルム加工を施しており,地震の際に破片が飛散することはなく,遮音性も確保しています。

[5] 甲種防火管理者の常駐と消防用設備の設置

責任者は甲種防火管理者の資格を有し,消火器や火災報知器 (SECOM) 等の消防用設備の設置や火気管理など塾内の環境に気を配り,万が一の際には適切に対処する体制を整えております。

[6] 損保ジャパンの塾総合保険に加入

損保ジャパンの塾総合保険はお子さまの塾内での怪我や,塾内および他の生徒様の物品の損壊,通塾時の交通事故による怪我など,さまざまな危険を包括的に補償します。

[7] 学校などの公共施設と同じ耐震性能で設計された建物

入居する建物は,学校などの公共施設と同じ重要度係数 1.25 の耐震性能で設計された RC 構造 (鉄筋コンクリート造) の建物のため,万が一の地震の際にも安全です。

間違えた問題を見つめなおすこと

『速算・ビジュアル算数』担当の古川由貴です。

間違えた計算や文章題の問題の直しは,できる限り “自分で” 取り組んでもらっています。

「くり上がりの計算,間違えちゃった」

「間違えて,違う数を書いてた」

間違いを直し,私のところへプリントを持って来る際に,このように教えてくれる生徒がいます。

間違い直しをするときに,自分の解いた跡を見ずに計算し始めたり,筆算を書き始めたりする生徒もいます。

もちろん,改めて計算することもよいのですが,

「なぜ間違えたのか」

「どこで間違えたのか」

を自分で気づくことが重要です。

「ミスが多い」は,自分の間違え方を知らないことが 1つの原因です。

最初は時間がかかって面倒に感じるかもしれませんが,先へ進まず,ちょっと立ち止まることが大切です。

初めのうちは自分でミスを見つけることに慣れていないため,惜しい箇所に下線を引き,その辺りを集中して見直すよう促しています。

徐々に慣れてくると自分で間違いに気づき,修正できるようになります。

間違いを活かすことができるかどうかが,お子さまが成長できる鍵だと思います。

「学習力検査」導入に関して

『あすなろ学習会』責任者の伊藤維亮です。

2016年の 4月に『あすなろ学習会』を開講して以来,現在籍生も含めると累計118名のお子さま方が『あすなろ学習会』で学んできました。

来春には『あすなろ学習会』の 1期生 (2016年に小4生) が高校生になりますが,中学校で受験する実力テストの数学で100点を取ってくるなど順調に成長してくれています。

私たちはこれまで『あすなろ学習会』に入会を希望されるすべてのお子さま方に対して門戸を開いてきました。

しかし,2022年 1月からは「学習力検査」に合格したお子さまに限り『あすなろ学習会』の入会を受け付ける方針に変更します。

「学習力検査」は学力ではなく,お子さまの「学習力」を確認する目的で実施するものです。

私たちの定義する小1生から小4生の「学習力」とは,年次相応の「読解力 (語彙力) 」と「計算力」,そして「根気よく取り組める力」の 3点です。

「学習力検査」ではそれらを見させていただくことに加え,お子さまが20分間の検査時間中に落ち着いて取り組めるかどうかも確認させていただきます。

以上,宜しくお願い致します。

あすなろ学習会の LINE 公式アカウント

『あすなろ学習会』は2017年 5月より LINE 公式アカウントを開設しており,『月次お知らせ』の掲示や各種警報発令時の休講情報の発信に活用しています。

友だち登録数はおよそ 100件で,多くの保護者様にご利用いただいていることを嬉しく思っております。

なお,『あすなろ学習会』運営元である『進路探究塾 Mirai』も LINE 公式アカウントを開設しており,こちらはおよそ 300件の登録数となっております。

当社は複数の校舎を運営する塾ではなく 1校舎のみで運営している小さな塾ですから,合計して 400件超という登録数には感謝しかありません。

本当にありがとうございます。

スマートフォンからは,上記の『友だち追加』の画像をタップしてご登録いただくことも可能です。

まだ登録がお済みでない保護者様は,ご登録いただきますよう宜しくお願い致します。

九九とかけ算

『速算・ビジュアル算数』担当の古川由貴です。

『速算』の授業で,九九を学ぶプリントがあります。

『ビジュアル算数』でも九九とたし算・ひき算を使って考える文章問題があります。

『速算』の九九のプリントは,学校で学ぶ前に九九を覚えている子たちにも取り組んでもらっています。

九九は暗記できていることがゴールですが,音だけの暗記では間違えることがあります。

2の段は2ずつ増えている,3の段は3ずつ増えている…。

これらを踏まえ,初めはたし算しながら答えを考えていく練習をします。

ここで「かけ算は,同じ数をいくつか集めるための計算」ということを覚えてもらいます。

そうすることで,「○倍」の意味を捉えやすくなります。

さらには,様々な単元の文章問題を読み取ったときに「かけ算で式を書く」と判断できるようになります。

今まさにその九九のプリントで学んでいる子がいます。

プリントを通して九九の意味を学び,暗記できるよう頑張っていきましょう!

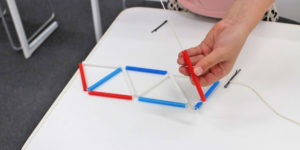

線をかく

『速算・ビジュアル算数』担当の古川由貴です。

授業で,平行な線 ・垂直な線をかく練習をしました。

プリントで点をつなぎ,傾きを意識しながら取り組んでもらいました。

小学校で学ぶ「直方体・立方体の見取り図」では平行な線の感覚が必要です。

さらに,中学校へ上がれば『図形の単元』に限らず,グラフを扱う『関数の単元』で平行や垂直を考える場面が何度もあります。

「むずかしい」と,初めは苦戦する子も多かったのですが,コツを掴み始め,いつの間にかプリントを仕上げる子も!

今後,図やグラフをかくときに必要な力です。

どんどん練習していきましょうね!

ヒンメリ

『速算・ビジュアル算数』担当の古川由貴です。

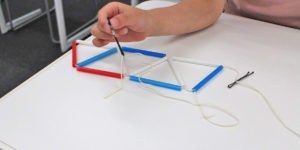

オンライン授業の最終週の宿題である「ヒンメリ」を持って来てくれた子がいました。

(「ヒンメリ」とはフィンランドの伝統的な装飾品です。)

ビーズやタッセルで装飾したり,モールでキラキラにしたり,異なる大きさのヒンメリとつなげたり,さまざまな工夫を凝らしてくれました。

子どもたちが,私の想像以上の工夫をしてきてくれたことに驚きました。

対面の授業で,もう一度みんなで作ってみました。

「もう一人でできるよ!」

作り方を覚えた子たちは,長さを変えて大きくしたり,小さくしたり,上の 4本が長い形に挑戦したり,2色使ったりと,自分好みに作りかえていました。

全員がしっかりと作り方を確認できて,

「かばんにつけて帰りたい!」

「お家でまた作りたい!」

と,喜んでくれてうれしかったです。

私もヒンメリに興味を持ちましたので,いろいろな形づくりに挑戦してみたいと思います。

読み聞かせ

『読み書き教室』担当の古川真子です。

自粛期間が明け対面での授業を開始してから 2週間が経ちました。

子どもたちと直接顔を合わせて授業ができ,他愛もない話ができることをとても嬉しく思っています。

対面での授業を再開してから,改めてあることに気づきました。

それは,子どもたちの読み聞かせ時の姿勢です。

久しぶりに読み聞かせを行ったところ,はじめは集中できないような様子も見られましたが,内容が進んでいくとよそ見もせず真剣に本を見ている姿に変わっていきました。

お話の世界にのめり込んでいくのが見ていて,はっきりと分かるほどでした。

小学 2年生の子どもたちは,小学校高学年が一人で読むような本を読み聞かせすると,続きが気になって

「早く読んで!!」

と,せがむほどでした。

ただ“聞いている”のと,“話にのめり込んで聞く” のとでは,内容理解の深さが異なります。

勿論,いずれは一人で読み,読解問題に取り組まなければなりません。

しかし,小学生のいまの時期だからこそ,自分で読書する時間を作りつつも,授業内では子どもたちと物語を共有し,共に楽しむ時間を設けていきたいと思います。

いよいよ!

『速算・ビジュアル算数』担当の古川由貴です。

5月中は Zoom を使用してオンライン授業を行なっておりましたが,6月2日(火) より今までの対面授業に戻ります。

オンライン授業の最終週,子どもたちに

「来週からいつも通り,教室で授業をするよ」

と連絡すると,

「やったー」

と画面越しに喜んでくれる姿が多く,私も対面授業の再開がより一層楽しみでした。

オンライン授業のメリットも感じましたが,

“子どもたちと目が合わない”

“子どもたちの手元が見えない”

という歯痒い思いもありました。

画面上にお互いの顔は映るのですが,どうしても表情を見たいので,私が画面に映る子どもたちの顔を見ると,カメラ目線ではなくなって絶対に目が合いません。

画面上にプリントが映り,どんな文章に注目すべきか,どんな計算式を立てるべきかという説明はできても,

“今,見てほしいところを見てくれているか”

“今,どんな気持ちで見ているか”

を察知しづらく,ただ “画面を共有している” 状態ではないかと不安になることもありました。

やはりお互いの手元が見えて,お互いにえんぴつで

「ここが…で,こうなって…」

と即座にやりとりできる同じ空間で共有した方が,より楽しいなと改めて実感しました。

来週から少しずついつもの授業に戻っていきますが,新しい生活様式を意識しつつ,衛生管理の気を緩めずに再開したいと思っています。

対面授業を再開します

LINE 公式アカウントでもお伝えしたように,あすなろ学習会は以下に則り,6月 2日(火) より対面授業を再開します。

[授業を行なうにあたっての当塾の対応]

・教員は出勤前に検温し,出勤時の消毒や勤務中の手洗いを定期的に実施するなど,衛生管理を徹底します

・教員は出勤時からマスクを着用し,授業や質問受付時もマスクを着用して対応します

・教員が発熱や風邪のような症状がある場合は出勤しません

・教室やトイレのドアノブなど,手が頻繁に接触する箇所を定期的にアルコール消毒します

・教室や自習室の窓や扉を定期的に開けて,室内の換気を行ないます

・授業時や自習時に,生徒は隣と十分な間隔を空けて着席させます

[受講および通塾にあたっての注意点]

・来塾時から在塾中,および帰宅時まではマスクを着用のこと (ご用意できない場合,当塾の備蓄分をご提供します)

・来塾時は入口設置の消毒を使用してから所定の教室へ向かうこと

・発熱や咳などの風邪のような症状が見られる場合は欠席すること